WÄHRING – Die Kolumne

#24 Ausgetreten

“Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro” Das war ein Satz, der mir bei meinen verzweifelten Versuchen Spanisch zu lernen, untergekommen ist. Dabei ist dieser Satz im Original wahrscheinlich auf Lateinisch erschienen – eine Sprache, die ich noch viel weniger kann – stammt er doch von dem Philosophen René Descartes.

Man denkt ja, dass mit zunehmendem Alter auch der Grad des Wissens steigt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß heute weniger als in meiner Jugend. Genaugenommen wird mir die Welt mit jedem Tag rätselhafter.

Noch vor einem Monat schrieb ich eine neue Kolumne, in der ich mich über die Kirche und den Glauben an einen Gott lustig gemacht habe. Anlass dafür war mein Kirchenaustritt und die bevorstehende Segnung der Ehe des Baumeisters Lugner im Wiener Stephansdom durch den Pfarrer Toni Faber.

Rein intellektuell ist dieses Ereignis an Lächerlichkeit nicht zu überbieten: Ein Priester, der wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein abgeben musste, segnet in einer Kirche, die jedermann erklärt, man können nur einmal heiraten, die sechste Ehe eines Mannes, der sein Leben einem Konsumtempel gewidmet hat.

Das geschieht unter dem Schutzmantel eines Glaubens, der über Jahrhunderte der Stützpfeiler einer ausbeuterischen, adeligen Kaste war, die sich auf Erden vollgefressen hat und den Rest der Bevölkerung dazu zwang, auf bessere Zeiten im Himmelreich zu warten.

Soweit so einfach. Kurz bevor ich die Kolumne veröffentlichen wollte, gehe ich mit einer Freundin laufen. Während wir die Hügel hinauf schnaufen, erkläre ich ihr stolz, dass ich endlich aus der Kirche ausgetreten bin. Sie bleibt unbeeindruckt. Mehr noch, sie meint, es gehe ihr auf die Nerven, wenn sich ihre Kollegen an der Universität über ihren Glauben lustig machen.

Wenn sie in der Sonntagsmesse sitzt, interessiert es sie nicht, ob die Geschichten, die der Mann vorne erzählt logisch oder realistisch sind. Sie denkt da auch nicht an die organisatorischen Machtspiele eines weltumspannenden Konzerns. Alles was sie will, ist, durch die einstudierten Rituale, Stille und Ruhe finden, sich versichern, dass es etwas Anderes gibt, jenseits des Alltäglichen, jenseits von Leid und Lust, Schmerz und Freude, jenseits von dem, was wir glauben zu wissen.

Wie viele Menschen hat sie eine Sehnsucht nach Transzendenz und die Sonntagsmesse stillt diese Sehnsucht.

Mit welcher Begründung habe ich das Recht, mich über so eine Sehnsucht lustig zu machen? Ab wann müsste ich meiner Freundin sagen, dass sie ihre Sehnsucht bitte lieber mit Bier oder anderen Drogen stillen soll? Bei Lugners zwanzigster Ehe? Wenn die Kirche doch wieder der Meinung ist, dass man Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen soll?

Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr.

Ähnliche Beispiele fallen mir leider mehrere ein. Die Sicherheit, mit der ich Menschen, Dinge oder ganze Organisationen in schädlich oder nützlich, gut oder schlecht eingeteilt habe, zerrinnt mir immer mehr zwischen den Fingern.

Es gibt aber auch scheinbar Tröstliches zu berichten: Vor ein paar Tagen sah ich wieder so eine Nasa – Aufnahme des Weltalls. Unser Planet spielt da nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Das heißt, selbst wenn einige von uns diesen Sommer wegen der Hitze sterben werden, weil andere gerne Autofahren oder für den Besuch eines Tennismatches oder für einen Kurzurlaub in den Flieger steigen, hat das – grosso modo – keine Bedeutung. Verglichen mit der Größe des Weltalls sind wir ein Furz im Wald.

Oder? Ist es vielleicht ganz anderes, weil eben auch der kleinste Teil dieses Weltalls repräsentativ für das große Ganze steht? Verschmutzt der Dreck, der hinten beim Flugzeug heraus kommt, vielleicht mehr als nur einen vernachlässigbaren blauen Planeten?

Ja, ich weiß wirklich nichts mehr, bis auf die Übersetzung des Satzes von Descartes:

„Ich würde alles, was ich weiß, für die Hälfte dessen geben, was ich nicht weiß.“

Descartes Schriften wurden übrigens von der katholischen Kirche auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Nichtsdestotrotz wünsche ich Toni Faber viel Glück bei der obligatorischen Führerschein-Nachschulung und dem 91- jährigen Richard Lugner Toi, Toi, Toi für die Hochzeitsnacht.

.

.

.

#23 Kinder, Kinder…

In der Wohnung unter uns schreien die Kinder. Sie sind noch klein und schreien eigentlich immer. Der Mann ist gleich alt wie ich, hat aber eine viel jüngere Frau geheiratet. Jeden Morgen, wenn ich mit dem Hund raus gehe, sehe ich, wie er, mit dunklen Rändern unter den Augen, eines der Kinder Richtung Tagesmutter schiebt. Er lächelt mich an, ich nicke.

Als ich vor bald 30 Jahren mit meinem fünf Tage alten Sohn nach Hause kam, stellte ich ihn in seinem Sitz am Boden ab und dachte, jetzt, nach all der Aufregung um Schwangerschaft, Vorbereitungskurs und Geburt, kann ich mein normales Leben fortsetzen.

Gefühlsmässig hatte ich meinen Teil der Arbeit gewissenhaft erledigt. Dass der Begriff „normal“ ab der Geburt des Sohnes eine neue Definition erfahren hatte, war mir in dem Moment nicht bewusst.

Geliebt habe ich ihn nicht, den Sohn. Man tut, was erwartet wird, kauft Windeln, schafft Essen heran, spielt den Systemadministrator. Die Frau liebt man. Wegen der Erinnerung an die Zeit vor der Geburt und weil man jetzt gemeinsam überfordert ist.

Team Verzweiflung versucht, ein schreiendes, außerhalb der eigenen vier Wände nicht überlebensfähiges Bündel Mensch zum Einschlafen zu animieren. Das Bündel ist aber ein Nachtmensch und Zwischendurchschläfer, während wir im Stehen einschlafen.

Die Natur setzt sich durch. Nach ein paar Wochen liebt man den Sohn. Ist er nicht süß? Diese Speckröllchen! Ah, er lächelt! Dadadadada. Und wir schlafen spätestens ab 18:00 Uhr alle nebeneinander ein.

Irgendwann merke ich, dass die geliebte Frau bei der Wahl, wen sie zuerst aus dem brennenden Haus retten würde, nicht nach meiner Hand greifen wird. Gut, das muss wohl so sein, aber ich bin mir noch immer nicht sicher, nach welcher Hand ich zuerst greifen würde.

Der Sohn wächst heran, ist – wie fast alle Kinder – oft krank und ich stelle fest: Kinder zu lieben, ist anstrengend.

Ich werde gezwungen, Geburtstagsfeiern für den Sohn zu veranstalten. Horden von Kleinkindern rennen durch die Wohnung. Der Wahnsinn regiert. Doch dann: Die geliebte Frau und ich spielen einmal mit Handpuppen ein Kasperltheaterstück einer Gruppe Fünfjähriger vor.

Der Freund des Sohnes meint zu seinem Vater, dass dieses Geburtstagsfest „ur super“ war und ich bin unheimlich stolz, eine Bande Minderjähriger erfolgreich unterhalten zu haben.

Und dann will die geliebte Frau ein zweites Kind. Ich will das natürlich nicht. Ich kann mich ja erinnern, dass sie mich während der Geburt des Ersten angeschrien hat, warum nicht ich das Kinderkriegen übernommen habe. Abgesehen davon waren wir die letzten Jahre überfordert: finanziell, körperlich, nervlich.

Ich wehre mich und schwängere unter Protest. Selten sieht die geliebte Frau so glücklich aus wie mit diesem kugelrunden Bauch.

Und dann geht der ganze Zirkus wieder von vorne los. Oh, wie hässlich. Dadada. Oh, wie süß. Einige Dinge können wir jetzt besser. Das Zweitkind schläft selbstständig ein, ist aber unter Tags lebendiger.

Überhaupt unterscheiden sich die Kinder so stark, dass ich mich frage, ob einer von ihnen nicht im Krankenhaus vertauscht wurde. Der Sohn liest, die Tochter spielt Fußball.

Pflichtbewusst mache ich auch Fotos vom Zweitkind, organisiere Kindergeburtstage, spreche mit Kindergartentanten, Lehrerinnen und Karatetrainern. Der Sohn gleitet durch die Schule und wird gelobt. Die Lehrer der Tochter seufzen ständig.

Ein letztes Mal wehre ich mich erfolglos. Danach wohnt der Hund unter meinem Schreibtisch. Nachdem ich ihn auch füttern muss, weiß ich jetzt wenigstens, wer mich einmal aus dem brennenden Haus retten wird.

Wie in jeder Familie spielen sich über die Jahre diverse Dramen ab. Zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Kindern, zwischen den Eltern und bei jedem für sich. Der Hund schläft viel.

Die Fußballspielerin mit Karategürtel und E-Gitarre beschließt Künstlerin zu werden und besucht eine höhere Schule für Grafikdesign. Der Sohn, der mit vier Jahren lesen kann, macht Party, hat einen Unfall und tritt später als geplant zur Matura an.

Beim Zivildienst ist er zum ersten Mal in seinem Leben pünktlich und zieht aus. Die Sachen, die wir in dem vollgestopften Auto übersiedeln, passen kaum in sein winziges WG-Zimmer-Reich. Er ist glücklich. Wir wundern uns, rufen an, ob er am Wochenende zum Essen kommt. Er hebt nicht ab, aber das hat er ja nie gemacht.

Die Tochter freut sich. Sie bekommt das größere Zimmer und malt es sofort rot an. Kurz darauf mache ich ein Foto, wie sie ihr Maturazeugnis in Händen hält.

Kurz darauf? Nein, da liegen Jahre dazwischen, aber die scheinen uns zwischen den Fingern zu zerrinnen.

Und dann zieht auch sie aus, hinterlässt viel Zeug und ein rot eingefärbtes Zimmer. Der Hund ist noch da. Er ist uralt, aber manchmal bellt er. Die Nachbarn beschweren sich. Nein, nicht die mit den schreienden Kindern unten, sondern die über uns. Die haben keine Kinder, keine Tiere und beschweren sich ständig über irgend einen Blödsinn.

Jetzt habe ich das normale Leben wieder, doch auch dieses Mal ist mir die aktuelle Definition nicht klar. Die Kinder haben unser Leben bereichert, uns Menschen und Dinge kennenlernen lassen, die uns ohne sie verborgen geblieben wären.

Was bedeutet es zu sagen, ich liebe meine Kinder? Ich weiß es nicht, nur stehe ich eben bei der verschneiten U6 Station, der Wind bläst mir ins Gesicht und ich wähle hintereinander die Nummern meiner Kinder.

Der Sohn hebt wie üblich nicht ab, die Tochter schon. Sie fragt, was los ist. Nichts, sage ich, ich will nur wissen, wie es dir geht.

.

.

#22 Die Anni sagt…

Die Anni sagt, sie liest meine Texte ganz genau und ich soll nicht immer nur so lustig schreiben, sondern wie es wirklich ist.

Ich möchte eigentlich nur zwei Mohnstriezel und frage, wie die Geschäfte laufen, aber sie sagt mir gleich, wie es wirklich ist, dass es Arschlöcher gibt, und dass die immer mehr werden.

Die Anni sagt, niemand will mehr was arbeiten. Jeder ist im Krankenstand und da darfst du nicht einmal anrufen und nachfragen, weil sonst hast gleich ein Problem mit der Arbeiterkammer. Aber alle wollen was vom Staat und meinen, es steht ihnen zu.

Heizkostenzuschuss, Teuerungszuschuss. Worauf soll ich mich da freuen, sagt die Anni, weil es ist ja eh mein Geld. Und plötzlich haben alle Long Covid, und Burn Out haben sie sowieso.

Nur wir beide arbeiten noch. Und da meint die Anni jetzt sich selber und den Vorarbeiter von der Baustelle ums Eck, der sich gerade bei ihr einen Kaffee holt. Ich stehe zwar auch im Geschäft und höre, was die Anni sagt, aber in ihren Augen bin ich eher nicht einer, der arbeitet. Ich schreibe ja nur so lustige Geschichten.

Die Anni, so viel muss gesagt werden, hatte in ihren 40 Jahren hinter der Theke noch nie ein Burn Out, und wenn sie auf Urlaub fährt, dann höchstens nach Niederösterreich.

Aber alle anderen fliegen ständig irgendwohin. Im Sommer nach Mallorca und im Winter Schi fahren. Und wenn sie wieder da sind, stehen sie im Geschäft von der Anni und jammern, dass alles teurer wird.

Aber, und das ärgert die Anni ein wenig, vorm Josephsbrot stehen sie Schlange und zahlen sich deppert für die Semmeln. Oder sie kaufen das billige Brot im Supermarkt, von dem dann die Hälfte eh wieder im Mistkübel landet. Darüber soll ich einmal schreiben, sagt die Anni.

Oder, sagt die Anni, sie beschweren sich über den Verkehr. Aber die eigenen Kinder bringen sie jeden Tag mit dem Auto bis vor die Schule.

Die Anni hat auch ein Auto, aber das braucht sie, um die Sachen für ihr Geschäft einzukaufen. Kinder hat die Anni nicht, nur Katzen, dafür sieht sie ganz genau, welchen Stau die Eltern von den Kindern jeden Tag mit ihren Autos verursachen.

Was die Anni auch stört, ist, dass die Leut nicht mehr miteinander reden. Früher war es wurscht, ob der Bus gleich gekommen ist, da sind die Kunden im Geschäft gestanden und haben Kaffee getrunken und lange mit ihr geplaudert.

Heute erzählt ja niemand mehr was. Ob es jetzt in der Ehe schlecht geht oder man den Job verloren hat. Dabei wüsste die Anni vielleicht, wo gerade ein Posten zu haben wäre.

Früher war es irgendwie besser, aber woran das liegt, weiß die Anni nicht genau. Fakt ist, allen geht es irgendwie schlecht, und das ist schade.

Schon lustig, was die Anni glaubt, was wirklich ist. Aber das sag ich der Anni jetzt nicht, sonst komme ich zu spät zu meinem Termin.

.

Nachtrag:

Die Anni ist unzufrieden mit meinem Text. Sie behauptet, in Wirklichkeit das alles nicht so gesagt zu haben, wie ich es geschrieben habe.

Mit mir redet sie kaum noch und meint, sie wird in Zukunft vorsichtiger sein, wem sie etwas sagt. Das ist schade, denn die Hauptattraktion ihres Geschäfts ist sie selbst.

Den Hund füttert sie aber nach wie vor. Das ist gut, denn der Hund liebt Annis Wurst.

.

#21 Verklärte Erinnerung

An den ersten Kuss kann ich mich erinnern. Die Bilder sind zwar, wie bei allen meinen Erinnerungen, etwas unscharf, doch der wesentliche Teil der Handlung ist abrufbar.

Es war wie eine sehr spannende Entdeckungsreise in ein Erdbeerland. Wir saßen hinter den Dünen, das Meer rauschte. Ihre Lippen waren weich, schmeckten angenehm süßlich und glänzten in der untergehenden Sonne. Ich war neun Jahre alt.

Später erfuhr ich, dass Glanz und Erdbeergeschmack von einem „Lip-Gloss“ kamen. Hat mich nicht gestört. Ich küsse nach wie vor gern.

Mein alter Onkel, den ich jeden Dienstag Nachmittag im Rollstuhl durch den Arenbergpark schiebe, um anschließend mit ihm in der Galleria zwei Brötchen zu essen, erinnert sich mit Vorliebe an diverse Speisen. „In der Schweizergasse, wo wir gewohnt haben, war gegenüber ein Wirt, und der hat mir immer so Würschtln geschenkt, die waren so gut.“

Damals, 1948, war mein Onkel gerade acht Jahre alt und lebte getrennt von Eltern und Geschwistern in Lienz. Wo genau die Geschwister waren, ob sein Vater überhaupt noch lebte und wann genau ihn seine Mutter wieder abholte, weiß er nicht mehr.

Wie unscharf ist Erinnerung und was bleibt in unseren grauen Zellen haften?

Zwei Jahre, bevor mein Vater starb, bat ich ihn, doch seine Lebensgeschichte aufzunehmen. Mehrere Stunden hat mein Vater auf Band gesprochen. Die beruflichen Erfolge des zu diesem Zeitpunkt vollkommen verarmten Mannes bildeten einen großen Teil der Erzählung.

Könnte die Mutter nicht auch etwas erzählen? Nein, das will sie nicht, meint der Bruder. Die Mutter – gerade 85 Jahre alt – sieht in die Zukunft und will mit der Vergangenheit nichts zu tun haben.

Es gibt alte 8 Millimeter Filme von meiner Familie, wie sie vor dem Einmarsch der roten Armee im rumänischen Hermannstadt lebten. Der Onkel ist da immer wieder als Kleinkind zu sehen und ganz offensichtlich der Star, der geliebte Nachzügler meiner Großeltern.

Vielleicht erinnert er sich deshalb an die Würstel in Lienz und nicht an die Trennung von der Mutter und, dass er kurz zuvor fast an einer Gehirnhautentzündung gestorben wäre.

Ich habe eine große Narbe am Bauch und eine am Arm. Bei der Blutabnahme werde ich oft gefragt, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Nicht das kleinste Erinnerungs-Schnipsel lässt sich von mir abrufen und manchmal, wenn mir das zu blöd ist, erfinde ich eine Geschichte zur Narbe.

Dass ich als Kind geliebt wurde, daran erinnere ich mich. Die Liebe kam nicht von den „üblichen Verdächtigen“ sondern, unter anderem, vom Onkel. Der wiederum erinnert sich, dass die Brötchen in der Galleria schon immer so gut waren.

.

#20 Geschätzter Sportsfeind

Warum Menschen einem Verein beitreten, ist mir schleierhaft. Ich unterhalte mich gerne mit jeder Frau, jedem Mann, ertrage es aber nicht, wenn immer die gleichen Themen behandelt werden. Andererseits hatte ich gute Gründe für meinen Beitritt zu einem Tischtennisklub.

Erstens arbeite ich im Sitzen, benötige also einen Ausgleich, zweitens ließen mich meine älteren Brüder nie bei den familiären Ping-Pong-Turnieren mitspielen und drittens habe ich ein Faible für uncoole Sportarten.

Wer Punkt Drei nicht glaubt, kann gern zu einer Fact-Finding-Mission in den Verein kommen. Die Mitglieder sind – von einzelnen Ausreißern abgesehen – um die 60+ und der durchschnittliche Body-Mass-Index der Spieler würde meiner Hausärztin die Schweißperlen auf die Stirn treiben.

Ab und an verirren sich auch Frauen in das Vereinslokal. Dass die so selten den Weg hinunter in den staubig-muffigen Keller des leerstehenden Hauses finden, ist schade. Unser Vereinslokal ist übrigens noch eines der schöneren.

Ich wollte aber nicht nur spielen, sondern auch gewinnen und beschloss daher, an der Wiener Tischtennismeisterschaft teilzunehmen. Pro Jahr spielt man zwei Semester lang zu Dritt in einer bestimmten Leistungsgruppe gegen die Dreierteams anderer Vereine.

In Wien gibt es ein kompliziertes System aus zirka 14 verschiedenen Leistungsgruppen. Unsere Gruppe war am unteren Ende der Skala angesiedelt.

Mein Gedanke war: Wer weiter unten einsteigt, hat schneller Erfolgserlebnisse. Ich wusste ja wie alt und fit meine Vereinskollegen sind, weshalb ich mir, rein optisch, doch gute Chancen ausgerechnete.

Meine Meisterschafts-Gegner waren auch genauso, wie ich sie mir vorgestellt hatte: Größtenteils alt, meist übergewichtig, oft herzkrank oder eine Kombination aus allen drei Eigenschaften.

Anfangs hatte ich noch Mitleid mit meinen Gegnern. Man spielt ja auf drei gewonnene Sätze. Das kann länger dauern. Immer hob ich den Ball auf, egal wo er im Raum am Boden lag. Man sah ja, wie schwer sich die alten Männer auf den Beinen hielten, alle paar Punkte zum Handtuch griffen, oder mit gebrochener Stimme: „Time Out“ riefen.

Nach mehreren Begegnungen, die ich alle verloren hatte, begriff ich langsam, was hier vorging. Meine Gegner waren vielleicht gebrechlich, aber sicher nicht so nervös wie ich, bewegten sich sehr ökonomisch und griffen immer spielverzögernd zum Handtuch, wenn ich eine gute Phase hatte.

Sie spielten routinierter, weniger fehleranfällig und mit allen nur möglichen Tricks. Die Hälfte von ihnen verwendete Schläger mit einem Noppenbelag. Der ist erlaubt, wird aber meist von älteren Herrschaften verwendet.

Das Spezifikum dieses Belages ist es, dass er jeden Spin des Balles, jeden Angriff scheinbar aufsaugt. Man spielt quasi gegen eine Wand aus Styropor. Wirklich gute Spieler haben damit kein Problem, aber Anfänger wie ich werden dadurch derart zermürbt, dass sie schlussendlich verzweifelt und kraftlos den Schläger fallen lassen.

Es ist ein wenig so, als würde man vor Publikum gegen den demenzkranken Großvater eine Partie Schach spielen. Aber das ist leider kein schnelles Gemetzel, wo man zur Not behauptet, man hätte den lieben Opi gewinnen lassen, nein, es dauert lange, hin und her wogt der Kampf und am Ende wissen alle Zuschauer ganz genau, was passiert ist, während du mit eingezogenem Schwanz von dannen ziehst.

Die Alten sind absolut gnadenlos, entblößen nach der gewonnenen Schlacht grinsend ihre Zahnlücken, reichen „dem Jungen“ die Hand und demütigen ihn gekonnt mit einem letzten Satz: „Hast eh gut gespielt“.

Genau so ein Senior stand mir gegenüber. 3 zu 1 hatte er gewonnen, grinste, schüttelte mir die Hand und wackelte anschließend unsicher auf seinen dünnen Beinchen in die Garderobe.

Ich hatte meinen Erzfeind gefunden. Und wie im richtigen Leben trifft man sich auch bei der Wiener Tischtennismeisterschaft zwei Mal. Es gibt ein Hin- und ein paar Monate später ein Rückspiel. Diese Monate wollte ich nützen.

Der ersten Erkenntnis, der ein Schüler auf dem Weg zu neuen Fähigkeiten begegnet, ist die, dass man feststellt, wie inkompetent man selbst ist. Gut, ein wenig wusste ich das bereits wegen meiner Meisterschafts-Niederlagen, doch die Erinnerung an die Siege im Schwimmbad mit den Freunden war leider noch nicht ganz gelöscht.

Dafür sorgte mein Trainer. Der junge Mann, ließ mich laufen, springen, drehen. Nur selten habe ich bei einer Tätigkeit so geschwitzt wie in diesen Stunden.

Nach jeder Einheit durfte ich meinen Fortschritt gegen Spieler des eigenen Vereins testen. Mein Lieblingsgegner war ein 12 – jähriger Junge, der in der Wiener „Weltmeisterschaft“ den ersten Platz in der Altersgruppe bis 15 einnahm. Ganz freiwillig spielte er nicht mit mir. Ich wusste, er liebt Weihnachts-Schokoschirme und ich hatte zufällig Anfang Dezember zwei große Packungen gekauft. Diesmal würde die nicht am Christbaum landen.

Bei den Spielen mit dem Buben ging es nicht darum, wer gewinnen würde. Unser Deal war folgender: Erreichte ich mehr als fünf Punkte, bevor er mich besiegte, durfte ich meinen Schokoschirm selbst essen.

Es ist ein ganz eigener Schmerz, wenn man einem Knirps, dessen Kopf kaum über die Tischplatte reicht, nach einem verlorenen Match einen Schokoschirm in die Hand drücken muss. Gut, der Knabe trainiert vier Stunden an fünf Tagen der Woche, aber ab und zu durfte ich meinen Schokoschirm ja auch selber essen.

Spätestens da begann ich diesen Sport zu lieben. Wie viele Sportarten gibt es, die mit einem Minimum an Ausrüstung auskommen und generationenübergreifend Freude bereiten?

Gut „Freude“ ist vielleicht das falsche Wort, aber Unterhaltung bietet diese Sportart allemal. Da steht ein übergewichtiger, herzkranker Senior einem 15 – jährigen pubertierenden Kraftlackel gegenüber und niemand kann mit Sicherheit sagen, wie diese Begegnung ausgehen wird.

Ob Mann oder Frau, ist auf dem Niveau der Hobbyspieler vollkommen egal und wegen des geringen finanziellen Aufwandes sind in meinem Tischtennisklub so ziemlich alle Bevölkerungsschichten vertreten. Hier trifft der bekannte Reporter auf die rumänische Zuwanderin und der Volksschauspieler auf den pensionierten Müllmann.

Es ist ein Sport, bei dem so gut wie keine Verletzungsgefahr besteht und ein laut ausgestoßener Fluch pro Match nicht gesellschaftlich geächtet wird. Und man darf einen Sportsfeind haben.

Ein paar Monate später kam meiner auf seinen dünnen Beinchen wieder auf mich zu, grinste und hielt mir seinen Schläger mit dem alles zermürbenden Noppenbelag entgegen. Mein Trainer hatte mich gut vorbereitet, doch ich begann zu zittern und bekam weiche Knie.

Der eigentliche Trick, wie man gegen eine Styroporwand zu spielen hat, ist Geduld. Die meisten Spieler mit Noppenbelägen können nicht angreifen. Sie verteidigen so lange, bis der Angreifer dank seiner Eigenfehler geschlagen ist. Natürlich gibt es da noch ein paar andere Dinge, die mir mein Trainer ans Herz gelegt hat, doch die größte Hürde zum Erfolg war mein eigener Kopf.

War ich ruhig genug, die gelernten Schläge über einen längeren Zeitraum präzise auszuführen? Nicht gewaltige Angriffe und donnernde Returns, sondern Beständigkeit würde letztendlich zum Erfolg führen.

Von außen betrachtet könnte man meinen, Tischtennis sei eine lächerliche Angelegenheit. Da stehen sich zwei an einem Tisch gegenüber, halten ein mit Gummi belegtes Schneidbrett in der Hand und schlagen damit auf einen weißen Kunststoffball ein. Zugegeben: Kunstturnen ist spektakulärer, aber ein Semester in einer der untersten Gruppen bei der Wiener Meisterschaft reicht, um zu verstehen, dass Tischtennis mehr mit dem Kopf als mit den Muskeln gespielt wird.

Unsere Auseinandersetzung wogte hin und her, zog sich über fünf lange Sätze und als der alte Mann den letzten Ball weit über die Tischplatte hinaus schoss, war ich kurzfristig glücklicher als nach der bestandenen Matura meines Sohnes.

Der alte Mann grummelte etwas von wegen ich hätte nur Glück gehabt, drehte sich um und wackelte Richtung Garderobe davon. Ich wollte ihm noch ein „Hast eh gut gespielt“ nachrufen, besann mich aber, strahlte meine Teamkollegen an und überlegte, wo man in der Nebensaison Schokoschirme kaufen kann.

.

.

#19 Die Taube auf meinem Fensterbrett

So viele Fragen quälen mich. Da wäre z. B. das Problem mit den Tauben. Vor kurzem haben sie sich auf dem Balkon im Stockwerk über mir eingenistet und scheißen nun munter herab auf mein Fensterbrett. Ich kratze das Zeug weg und Tage später ist alles wieder voll.

Warum haben die Tauben diesen Balkon erobert? Weil dort niemand wohnt. Warum? Ach, die Wohnung gehört einem glücklichen Besitzer mehrerer Wohnungen. Manche vermietet er, andere eben nicht. Die Hausverwaltung meinte, eine Taubenabwehrfirma wird das Problem lösen.

Bezahlen wird diese Problemlösung allerdings die Hauseigentümergemeinschaft. Ich bin hier nur Mieter, aber ein Anteil der Kosten, die ein reicher Herr durch die Vernachlässigung seines Besitzes verursacht, wird wohl bei mir landen.

Jetzt höre ich sie rufen, die Wohnungsbesitzer von Währing und Umgebung: „Mit meinem ehrlich erworbenen Eigentum kann ich machen, was ich will. Ich halte mich an die Regeln. Die Stadt muss was gegen die Tauben tun. Wenn wir nicht wären…“

Ehrlich, ich habe da keine gute Antwort parat, nur Taubenscheiße auf dem Fensterbrett.

Noch schlimmer ist folgendes Problem: Viele meiner Freunde schicken mir WhatsApp Nachrichten und Urlaubsfotos von entfernten Erdteilen. Wie sind die da hingekommen? Na mit dem Flugzeug.

Hören wir nicht seit Jahren, dass wir unser Klima schützen müssen? Kein Flugzeug, kein Auto! Kein Nehammer?

Ich bin total dafür, dass wir unser Klima schützen. Letzten Sommer war es so heiß in meiner Wohnung, dass ich meist nackt vor dem Computer saß, mir aber trotzdem nichts eingefallen ist.

Sind diese Urlaubsflieger-Freunde Schuld an meinem kreativen Sommerloch?

Und wie soll ich ihre WhatsApp Nachrichten beantworten? „Thailand, hübsch! Sex gehabt?“ „Super, Mallorca. Braucht man kein Spanisch.“ „Indonesien, wunderschön. Da gibt es die Todesotter!“ „Ägypten. Malerisch diese armen Fischerdörfer, aber das Tenniscamp war hoffentlich gut bewacht.“

Oder muss ich gar meine Freundschaft zu diesen Menschen überdenken?

„Lächerlich“, rufen meine Freunde, die Flieger, die Urlauber von Währing und Umgebung. Dem Schneider fällt sowieso nie was Gescheites ein. Soll er nackert vorm Computer schwitzen. Deshalb wird man doch nicht am Baggerteich urlauben.

Und die Kinder der finanzkräftigen Freunde müssen schließlich die Welt bereisen, lernen, Erfahrungen sammeln. Das hast du doch auch gemacht Schneider, selbst wenn dabei absolut nichts herausgekommen ist.

„Schäm dich! Wir waren immer gut zu dir, haben brav über deine Witze gelacht und jetzt kommst du mit diesem grünen Firlefanz daher!“

Gut, ich schäme mich, ehrlich, aber es geht ja gar nicht um mich. Ja, dem Hund unter meinem Schreibtisch wäre es natürlich schon lieber, wenn er nicht den lieben langen Sommer auf meine schrumpeligen Hoden starren müsste, aber, nein, ich dachte da mehr an die Bevölkerung der ärmeren Länder auf unserem Planeten.

Gibt es ja, oder? Der Klimawandel verursacht Wassermangel und Dürre. Dort kannst du nicht ins nächste Einkaufscenter laufen, wenn es draußen zu heiß ist, und bei klimatisierten 19 Grad die passende Badehose für den Strandurlaub aussuchen.

In Indien hatten sie letztes Jahr den heißesten März seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Tag stieg das Thermometer immer wieder auf 50 Grad und die Sterblichkeitsrate gleich mit.

Natürlich ist dort nicht alles super sauber, aber wenn ich die Statistik richtig lese, dann waren das wir, die Wohlhabenden, die in den letzten 60 Jahren richtig viel Dreck gemacht haben.

Mich erinnert das an das Problem mit den Tauben. Der reiche Onkel verursacht ein Problem und der Rest der Hausgemeinschaft bekommt die Rechnung umgehängt.

Es könnte natürlich auch eine reiche Tante sein, eh klar, aber mir hilft das gerade gar nicht weiter. Ich würde ja gerne einmal nach Thailand fliegen. Baggerseen sind nicht so meins.

Eine Taube landet auf meinem Fensterbrett und sieht mich strafend an. Okay, Okay. Nicht Thailand, nicht Baggersee.

Was gibt es dazwischen? So viele Fragen!

.

.

.

#18 Emre und der letzte Tag

Draußen ist es kalt, nass und dunkel. Ich schramme tagtäglich an einer Depression vorbei, habe mir aber vorgenommen, das Jahr mit einer Kolumne positiv ausklingen zu lassen.

Während ich versuche, einen lustigen Text über Emre, meinen persönlichen Schutzheiligen vom Gas-Thermen-Service zu schreiben, bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht:

Was würde ich heute tun, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben soll?

Spontan fällt mir ein: Da müsste ich schnell noch einmal mit dem Hund raus!

Aber vielleicht gibt es Besseres, als kurz vor Betriebsschluss die Blase des Hundes zu entleeren? Und ich erinnere mich, dass mir eine ähnliche Frage schon einmal auf einer sonnendurchtränkten Fahrt entlang der Pazifikküste von einer jungen Frau gestellt wurde.

Die Sympathie schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen und, nachdem ich ebenfalls jung war, meinte ich: Wenn die Welt morgen untergeht, würde ich eine Frau suchen, die mich sympathisch findet, einen Schnapsladen plündern und vögeln, bis alles vorbei ist.

Ich bin nicht mehr jung, womit auch dieser Einfall nicht abendfüllend genug ist, um entspannt den Löffel abgeben zu können.

Niemals hätte ich gedacht, dass eine Branchen-Weihnachtsfeier mich auf die Spur für eine gute Antwort bringen würde, doch genau so ist es. Ich stehe da, das Weinglas in der Hand, als ich plötzlich einen Satz höre: „Wenn ich morgen sterbe, pflanze ich heute noch einen Baum.“

So ein Blödsinn, denk ich mir. Was hab ich von einem Baum? Der wird doch ohne meinen Schutz nur von Hunden zugepinkelt.

Nach drei weiteren Gläsern des indiskutablen Rotweins klingt diese Idee doch nicht so schlecht. Kann ja sein, dass der Mann leidenschaftlicher Gärtner ist und einen Hoffnungsschimmer hinterlassen will, etwas was ihm und uns Zeit seines Lebens Freude bereitet hat.

Ich wanke nach Hause und frage mich: Was macht mich glücklich? Was bereitet auch meiner Umgebung Freude?

Plötzlich weiß ich, wie ich meinen letzten Tag verbringen würde. Ich würde mich an den Schreibtisch setzen und versuchen, eine Kolumne zu schreiben, die mich und meine Familie zum Lachen bringt.

Vielleicht geht sich auch noch ein gutes Foto aus, das ich auf die gassenfotograf.at Website hochladen kann und wenn Zeit bleibt, frage ich die Frau, mir der ich die Pazifikküste entlanggefahren bin, ob sie Lust hat, noch einmal mit mir zu vögeln.

Nachdem sich unter Emres Handynummer niemand meldet, rufe ich die Firma an, bei der er arbeitet. Dort sagt man mir, er sei verschwunden.

Anscheinend haben auch Thermen-Schutzheilige ein Ablaufdatum. Hoffentlich hat er sich was überlegt.

.

.

#17 Politik in der Huzo

In der Hundezone ist ein Verteilungskampf entbrannt und die Politik wurde zu Hilfe gerufen. Das ist interessant, weil der Politik sonst eher wenig Lösungskompetenz zugesprochen wird. Erst kürzlich meinte ein Gesprächspartner, dass alle Politiker korrupt wären, bzw. nur tun, was ihnen beliebt und nicht auf die wohltuende Stimme des Volkes hören.

Leider gibt es sie nicht: DIE Stimme des Volkes. Es gibt zwar viele Mitbürger, die nur die eigene Stimme hören, aber viele Gruppen geben Laute von sich.

In der Hundezone gibt es kein Wasser. Manche wünschen sich eine Tränke für ihre Schützlinge. Zirka fünf Meter entfernt von der Hundezone ist ein Brunnen. Soll der Bezirk Geld für eine Tränke plus Leitung ausgeben, die vom Brunnen in die Hundezone führt?

Das ist aber nur eine von vielen Ideen, die ständig vorgelegt werden. Da wäre z.B. der Künstler, der einen Zuschuss für seine Ausstellung braucht, die Mutter, die zwischen 17 und 19 Uhr mehr Licht im Skaterpark möchte, der Senior, der sich ein Radfahrverbotsschild wünscht, die Gruppe, die nach einem Eislaufplatz (inkl. Eislaufschuhverleih!) verlangt, oder der Elternverein, der auf einen weiteren Zebrastreifen drängt.

Alle Antragsteller sind von der Wichtigkeit ihres Anliegens überzeugt. Die Kosten sind unterschiedlich, aber alle Projekte wird man nicht finanzieren können. Bekommen die Projektbetreiber die erhofften Mittel, sehen sie das als Bestätigung ihrer Ernsthaftigkeit. Bekommen sie die Mittel nicht, ist die Politik Schuld. Der abgelehnte Antragsteller, die abgelehnte Antragstellerin hört selten die Stimmen der anderen.

Die Aufgabe der Politik ist es, aus dieser Kakophonie an Lauten, diejenigen herauszufiltern, die der Allgemeinheit nicht nur heute, sondern auch in Zukunft dienen. Das gelingt naturgemäß einmal besser und einmal schlechter, zumal es viele ganz leise Stimmen gibt und dann wieder ein paar ganz laute, die nur an die eigene Gegenwart denken.

Wer wissen will, wie der Chor der Bürger wirklich klingt, muss sich politisch engagieren. Egal für welche Partei man antritt: Man wird beschimpft, gelobt, angebettelt oder mit wunderbaren Ideen zugetextet. Augenblicklich platzt die politische Blase, in der man sich mit Bekannten fast immer einig war.

Aber wer geht in die Politik? Wer setzt sich dem Getöse aus? Statt den Berufsstand, der unser Steuergeld verteilt, zu hegen und zu pflegen, beschimpfen wir ihn, identifizieren ihn mit den Minderleistern, die es auch in dieser Branche gibt. Von der bequemen Couch aus kommentieren wir das Geschehen und merken nicht, wie wir uns selbst beschimpfen.

Wer Politiker generell für dumm oder korrupt hält, ist meist nur zu faul oder zu geizig, selbst Zeit für diese Demokratie zu investieren. Demokratie lebt aber von der Teilnahme, vom Zuhören, vom Mitmachen und wer das nicht will, soll nachher nicht jammern, wenn schwiegermutterfreundliche Gesichter ohne moralischen Kompass in ihrem Geilomobil auf Stimmenfang durch die Lande ziehen.

Und du? Wie hättest du dich entschieden? Willst du die Tränke für die Hunde oder doch lieber den Zebrastreifen? Keine Zeit? Schade.

.

.

#16 Glocken, so hell

Die Ferien sind vorbei und meine Frau, die wunderbare Cartoonistin, muss wieder in die Schule. Damit das Familienbudget ausgeglichen bleibt, unterrichtet sie als Native Speaker an einer Neuen Mittelschule im 17. Bezirk und steht morgens um 6:00 Uhr auf.

In den Sommerferien ist alles anders. Theoretisch könnten wir da schlafen, so lange wir wollen. Theoretisch. Praktisch endet unser Schlaf pünktlich um 7, denn da läuten die Glocken der Kirche St. Gertrud. Man könnte anmerken, dass 7 Uhr nicht sonderlich früh ist und Kirchenglocken nicht ungewöhnlich sind, doch es interessiert mich zu fragen, wer den Schlafrhythmus der Bürger beeinflussen darf, bzw. wie und warum das geschieht.

Stellen Sie sich vor, jeden Morgen gegen 7 Uhr würde H.C. Strache vollkommen selbstverständlich vor ihrem offenen Schlafzimmerfenster auftauchen und lautstark I AM FROM AUSTRIA intonieren. Eben!

Warum läuten die Glocken um sieben Uhr? Ich meinte, dies wäre eine Information betreffend die Uhrzeit. Die Scharen der Gläubigen sollen daran erinnert werden, dass es a. 7 Uhr ist und b. die Messe beginnt. Da fragt man sich natürlich sofort, ob die Gläubigen alle flexible Arbeitszeiten haben und/oder keinen Wecker besitzen.

Es wird noch mysteriöser: Pünktlich um 7:45 läutet es nämlich ein weiteres Mal. Zu dem Zeitpunkt ist mein Blutdruck im Währinger Sommer schon jenseits der Grenze, die einem bei der Vorsorgeuntersuchung angeraten wird und meine Phantasie schlägt Purzelbäume. Dürfen die Gläubigen um 7:45 endlich zur Arbeit gehen? Ist Christus um 7:45 auferstanden? Trinkt man um 7:45 das Blut der heiligen Taube? Hatte der heilige Geist Punkt 7:45 Lust auf Maria?

Zufällig kenne ich den Mann, der alle diese Fragen beantworten kann und ein Interview mit Pfarrer Klaus Eibl später wusste ich Bescheid.

Das Läuten der Kirchenglocken von St. Gertrud hat nur sekundär etwas mit der Information betreffend die Uhrzeit zu tun. Sie läuten um 7, um 12 und um 18 Uhr bzw. immer 15 Minuten vor einer Messe. Das Erklingen der Glocken um 7, 12 und 18 Uhr nennt man Angelusläuten! Es ist ein Aufruf zum gleichnamigen Gebet und wurde in der einen oder anderen Form vom 13. bis zum Ende des 14. Jhdts mit wechselnder Bedeutung eingeführt. Einmal ging es um Maria, einmal um die Menschwerdung Jesu und dann wieder um die Freude über die Vertreibung der Türken aus Belgrad.

Letzteres weiß ich von Wikipedia, denn der Pfarrer meinte, dass Angelusläuten sei eine Tradition und ein Zeichen dafür, dass wir in einem christlichen Land leben.

Ah! Ich werde im Sommer auf Grund einer Tradition geweckt? Kann man das ändern? Ich meine, es gab doch auch die eine oder andere liebgewordenen Tradition, von der wir uns getrennt haben. z.B.: das Verbrennen von Ketzern, das Recht des Gutsherren auf die Entjungferung der Leibeigenen, oder das – mir bis vor kurzem unbekannte – Fest der Kreuzauffindung.

Bleibt noch das Argument des „christlichen Landes“. In Währing leben laut Statistik (2021) 51.327 Menschen. Davon sind 19.322 Katholiken. Christen werden es ein paar mehr sein, doch die sind als solche nicht statistisch erfasst und definitiv weniger als 50% der Bevölkerung des Bezirks.

Laut Pfarrer nehmen rund 5 % der Katholiken aktiv am Leben der Kirchengemeinde teil. Das wären rund 1000 Menschen. Ein FÜNFZIGSTEL der Bevölkerung dieses Bezirks will jeden Morgen um 7 Uhr an die Menschwerdung Jesu erinnert werden. Warum? Wenn sie so aktiv am Gemeindegeschehen teilhaben, ist die Menschwerdung Jesu wahrscheinlich keine Neuigkeit.

Nein, das Läuten hat auch eine andere Bedeutung. Gleich dem Ruf des Muezzins vom Minarett signalisiert es einen Machtanspruch. Hier, das ist unser Land. Hier regieren die Christen.

Nur stimmt das eben nicht mehr. Die Kirche hat in diesem Land kaum noch Macht. Welche Meinung die Kirche zu den meisten Themen hierzulande hat, ist 90% der Bevölkerung vollkommen egal. Die Kirche und das Läuten sind, wie der Pfarrer es sagt, eine Tradition geworden.

Gegen Traditionen ist nicht unbedingt etwas einzuwenden. Manche sind uns lieb geworden, haben einen moralischen Mehrwert und verbinden uns als Gesellschaft. Trotzdem darf man sie hinterfragen und, im Zweifel, auch abschaffen.

Verbindet uns das Läuten um sieben Uhr? Macht es uns zu besseren Menschen, zu wertvollen Teilen einer demokratischen Gesellschaft, vereinigt es uns im Wunsch nach Freude, einem friedlichen Zusammenleben und Chancengleichheit?

Der Sommer ist zu Ende. An allen Ecken und Enden der Welt brennt es und meine Frau, die wunderbare Cartoonistin, steht wieder um 6 Uhr auf. Beim Kaffee erzählt sie mir, dass die Neue Mittelschule im Gegensatz zum Gymnasium kaum Geld für die Anschaffung von Büchern hat. Deshalb hat sie unsere alten, englischsprachigen Kinderbücher alle in die Schule mitgenommen.

Ich nehme einen Schluck Kaffee und frage mich, ob H.C. Strache den Text zu I AM FROM AUSTRIA auswendig kann. („….ganz allaaaaa….Austriaaaa“) Das Angelusläuten höre ich gar nicht mehr.

PS: Der Link zur Cartoonistin… (https://www.instagram.com/sarah_morrissette/ )

.

.

#15 Klassentreffen

Von Währing geht es Richtung Vergangenheit. Warum, weiß ich nicht. Weshalb soll man sich mit Menschen treffen, mit denen man vor einer gefühlten Ewigkeit in einer Art Zwangsgemeinschaft zusammengesessen ist. Die Möglichkeit, sich auch nach der Schulzeit regelmäßig zu treffen, bestand, wurde aber von niemandem genutzt.

Der Zug hat Verspätung und ich werde grantig. Ein Mann kommt hektisch auf mich zu und bittet mich um drei Euro. Ich gebe ihm nichts, woraufhin er laut „Arschloch!“ ruft.

Im Zug starre ich aus dem Fenster. Riesige Fabriken ziehen an mir vorbei. Produzieren wir diese Dinge für uns oder sind wir die Sklaven der Dinge, die wir produzieren?

Stunden später stelle ich meinen Rucksack auf eine Sitzbank. Zögernd betreten die ehemaligen Mitschüler das Lokal, blicken sich um, versuchen einander zu erkennen. Nicht immer gelingt es. Schnell wird klar, wer im Abwehrkampf gegen die Vergänglichkeit erfolgreicher ist.

Eine Frau streckt mir ihre Hand entgegen und kneift die Augen zusammen: „Ivo? Bist das du?“ Ich lächle breit und bin doch gekränkt. Natürlich bin das ich. Ich war immer ich, oder?

Ich bestelle das erste Bier. Das Gespräch dreht sich um die, die noch kommen oder nicht kommen werden. Ist schon wer gestorben? Der ehemalige Sportler erzählt von seinen Verletzungen. Wir Unsportlichen hören zu und tun so, als wären unsere Körper unbeschädigt durch die Jahre geglitten. Niemand weiß, dass ich gut ein Kilo Salben und Tabletten in meinem Rucksack habe.

Jetzt doch lieber einen Kaffee. Ich hab noch immer keine Ahnung, was ich hier soll, aber ich will nicht einschlafen, bevor ich es weiß.

Die Menschen tauen auf. Hinter den grauen Haaren und den Bäuchen erkennt man wieder die Personen von damals. Man fragt nach den diversen Beschäftigungen und bekommt den österreichischen Durchschnitt. Bankangestellter, Lehrer, Berufsmusiker, Buchhalter. Mit der Matura ging es geradewegs ins Bürgertum. Okay, einige Karrieren waren bunter. Der, der aus dem Priesterseminar in unsere Klasse kam, hat viel Geld mit Glücksspielautomaten verdient, verloren und ist mehrmals geschieden. Jetzt ist er Beamter und singt in einer Rockband.

Wir wechseln das Lokal, befinden uns hoch oben auf einer Berghütte. Auch ohne übermäßigen Alkoholkonsum wird die Unterhaltung immer lustiger. Wir stellen fest, dass wir in der Oberstufe so gut wie nichts gelernt haben und unsere Lehrer größtenteils unfähig waren.

Nein, meint der Berufsmusiker. Schließlich gab es ja die Parallelklasse mit den gleichen Lehrern, wo alle wunderbare Zeugnisse hatten und mit ihrem Wissen die Schule überstrahlten. Vielleicht war unsere Klasse ja nur so etwas wie eine Kontrollgruppe. Die einen bekommen die Bildung, die anderen eben nicht.

Oder hatte uns das Lehrpersonal aufgegeben, weil sie dachten, in unserer Klasse sitzen ohnehin nur Idioten?

Es wird Zeit für einen Rausch. Ich muss nicht Auto fahren und, wenn ich schon nicht weiß, was ich hier soll, möchte ich wenigstens die Frage vergessen. Ich bestelle Rotwein, schleiche vor die Hütte und zünde mir eine Zigarette an.

Der Abend vergeht wie im Flug. Wir verstehen uns ausgezeichnet. Alte Geschichten werden neu erzählt, jugendliche Peinlichkeiten ausgebreitet. Gegen Mitternacht verabschieden wir uns. Drei andere und ich übernachten auf der Hütte, der Rest ist wieder auf dem Weg in die Gegenwart. Wir planen, noch ein letztes Glas zu trinken. Ein paar Flaschen später ist es drei in der Früh.

Um acht weckt uns die Sonne. Lange schlafen könnten wir sowieso nicht mehr. Eine ehemalige Schülerin, die am Abend davor keine Zeit hatte, kommt mit frischen Semmeln vorbei. Übermüdet drehen wir an der Kaffeemaschine herum, dann legt sie uns alte Fotos auf den Tisch.

Mir kommen die Tränen. Da sind sie wieder, die jungen Männer und Frauen, die ich gekannt habe. So schön sind sie alle, so voller Zuversicht. Ich möchte in das Foto hinein greifen und sie fest an mich drücken.

Und mit einem Mal weiß ich wieder, warum ich hier bin.

Ich hab mich gesehnt nach dieser Zuversicht, dieser irrealen Hoffnung, dass alles gut werden wird, dass wir die Dinge beherrschen und nicht sie uns, dass die Arschlöcher immer die anderen sind und wir ewig lieben können.

Gesehnt habe ich mich, nach dieser kindischen Vorstellung, dass man mit einer Bierflasche in der Hand einen Abend lang fest daran glauben kann, Freunde fürs Leben gefunden zu haben.

.

.

.

#14 Hochzeit

Anlässlich eines Telefonats mit meinem wesentlich älteren Bruder stellten wir enttäuscht fest, dass wir nur noch zu Begräbnissen, aber nicht mehr zu Hochzeiten eingeladen werden. Klar, ab einem gewissen Alter (ich jenseits der 40, er jenseits von Gut und Böse) sind die Freunde entweder schon verheiratet oder dem Tod so nahe, dass die noch möglichen Ehejahre kaum eine größere Festivität rechtfertigen.

Was schmerzt, ist das Verhalten der nächsten Generation. Die könnten heiraten, tun es aber kaum. Und wenn, dann glauben sie, bei diesem Fest würde es um sie gehen, bzw. eine Anwesenheit von diversen unbekannten Onkeln und Tanten oder deren noch unbekannteren Freunden sei unnötig.

Was für ein Irrtum. Bei einer Hochzeit feiert man nicht das Brautpaar. Die haben ja die Monate vor der Hochzeit damit verbracht, zu vögeln wie die Karnickel, stehen dann mit glasigen Augen vor dem Pfarrer und behaupten, das würde bis zum Ende ihrer Tage so weiter gehen. Blödsinn!

Eine Hochzeit hat zu sein, wie die meines Bruders. Alle Elternteile waren anwesend und alle waren geschieden bzw. mehrfach wiederverheiratet. Vereint saßen sie in der Hofburgkapelle und hatten Tränen in den Augen, als der Pfarrer meinte, eine Ehe könne man erst beenden, wenn der Partner oder die Partnerin nicht mehr atmet.

Meine Mutter, die geschworen hatte, nie wieder einen Ort zu betreten, an dem sich auch mein Vater aufhalten würde, hatte sich extra einen Pelzmantel ausgeborgt und wirbelte ihn bei ihrem Einzug in die volle Kirche so professionell vor meiner Stiefmutter herum, als würde sie nie etwas Anderes tragen.

Beim anschließenden Fest trafen sich Kinder, Freunde, Verwandte, Männer und Frauen mit langen Bärten, die ich nie zuvor gesehen hatte, tanzten mit der offensichtlich schwangeren Braut und waren vereint im Rausch der Freude.

Eine Hochzeit feiert eben die lebendige Hoffnung, die bessere Zukunft, die ewige Liebe, das Leben. Zu leben mag für junge Menschen eine Selbstverständlichkeit sein, für den Rest der Menschheit ist es das nicht. Deshalb, ihr jungen Heiratswilligen: feiert, aber richtig. Und zwar mit uns. Wir brauchen diese Feste wie einen Bissen Brot.

Denn, so der eigentliche Titel dieser Kolumne, „Wir werden alle sterben“. Das hab nicht ich gesagt, sondern meine Frau, die gerade vor dem Computer sitzt und glaubt, was Klimaforscher sagen. Steigt der CO2 Ausstoß, wird es heißer auf der Erde, was zu diversen Katastrophen führen soll. Die Forscher meinen, das kann man leicht verhindern. Wir schränken uns ein. Jeder für sich, ein wenig, und schon retten wir die Welt. Rad statt Auto, Bahn statt Flugzeug.

Nur das scheint nicht zu funktionieren. Wir haben viele gute Freunde, gebildete Menschen mit guten Jobs und sie alle fliegen diesen Sommer irgendwohin. Zum Radfahren nach Sizilien, zum Konzert nach Hamburg, mit dem Parship-Kandidaten nach Sizilien, ans Meer nach Griechenland, auf Safari nach Tansania, zur Oma nach Amerika.

Besonders interessant ist, dass alle diese Mittel- bis Oberschichtfamilien Kinder haben, die ebenfalls ins Flugzeug steigen. Zur Party nach Mallorca, zur Ausbildung nach Schottland, zum Sprachkurs nach Malta. (Für alle, die sich hier sicher fühlen: jeden Freitag mit dem Auto zum Wochenendhaus zu fahren, entspricht ebenfalls einer Flugreise.)

Kaum jemand schränkt sich ein. Der Untergang der Welt, wie wir sie kennen, wird kaum als ein Problem wahrgenommen, zu dessen Lösung man auch persönlich, mittels Verzicht auf eine Flugreise, etwas beitragen kann. Die meisten rufen, wenn überhaupt, nach dem Staat, der hier doch einmal stark sein soll und schreien: „Besteuert das Flugbenzin, macht das Fliegen teurer, aber gebt mir noch schnell das billige Ticket.“

„Wir sind auch keine Heiligen“, meint die Frau. Was? Das kann nicht sein. Meinem Gefühl nach leben wir wie die verdammten Mönche. Einmal pro Monat fahre ich mit einem Dacia Logan spazieren. Schon dafür verdient man eine Medaille. „Nein“, sagt die Frau und zeigt auf den CO2- Rechner. Laut dem verbrauchen wir definitiv mehr als uns zusteht. Na großartig. Wir werden alle sterben, oder?

Die gute Nachricht ist: Die Schweine und Hühner werden nichts dagegen haben, wenn es weniger Fresser auf der Welt gibt.

Aber einen Wunsch habe ich noch: Heiratet endlich, ich will feiern!

.

.

#13 Im Fieber

Es hat mich erwischt. Fast peinlich, jetzt Corona zu bekommen. Haben doch grad alle. Abends wird mir plötzlich kalt. Trotz dreier Pullover friere ich. Während in den Nachrichten ein lupenreiner Diktator seinen Nachbarn angreift, erlöst mich das Fieber. Endlich ist mir warm.

Zeit loszulassen. Der Kopf vernebelt. Gedanken blitzen ungelenkt herum. Im Bett liegend, döse ich vor mich hin und denke an meinen Vater. Wenn ich als Kind krank war, hat er mir immer seine Hand auf die Stirn gelegt. Das war schön, auch weil er das mit so einer Ernsthaftigkeit tat.

Mein Vater wäre gern Arzt gewesen. Salben aller Art waren sein Spezialthema. So sehr mochte er Ärzte, dass er lange nicht kapiert hat, warum unser damaliger Hausarzt eine Zeit lang fast täglich bei uns am Hof auftauchte.

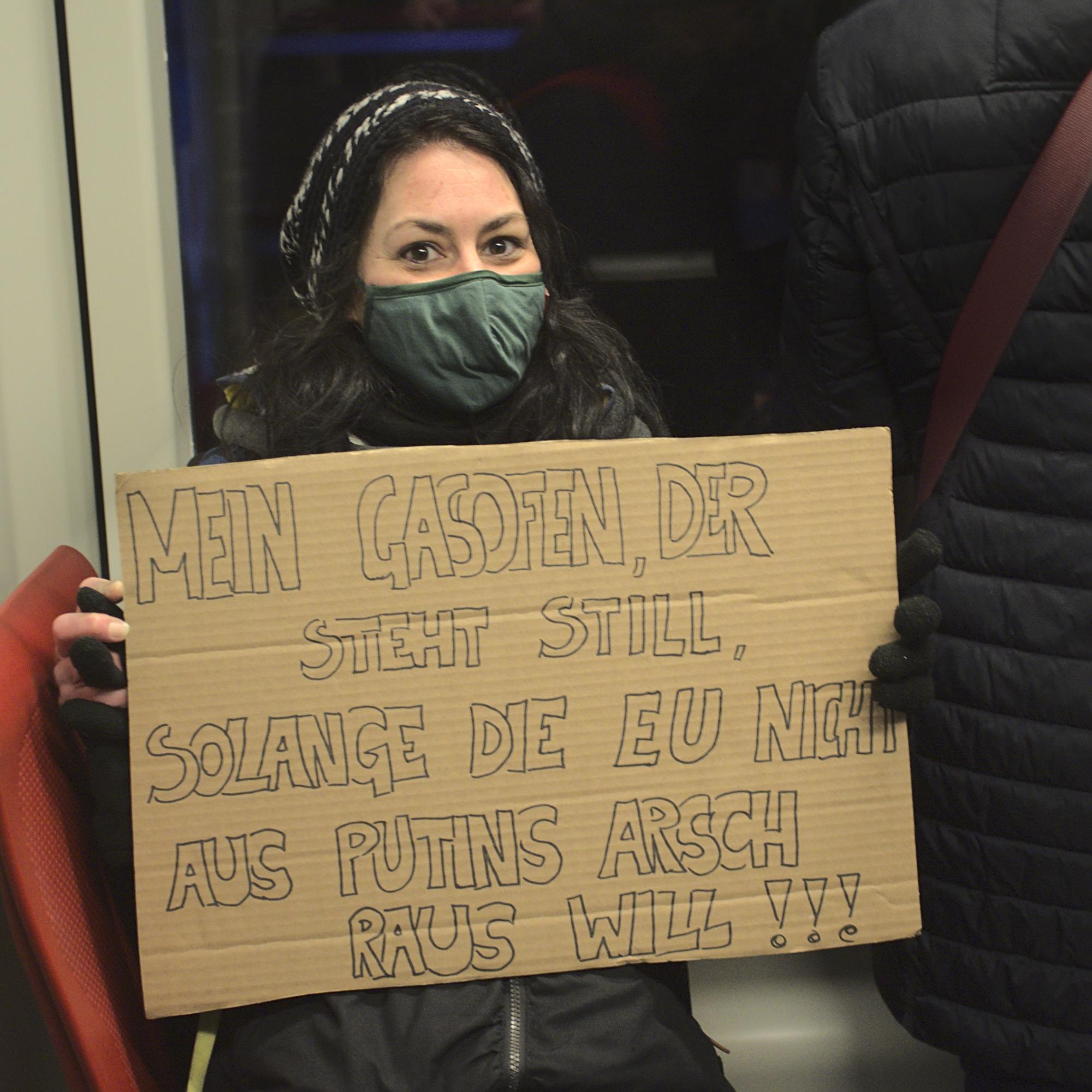

Mein Hirn wird zum Pudding. Die Gedanken versinken. Wer ist Schuld? Wo habe ich mich angesteckt? War das bei der Ukraine-Demo? Die Leute riefen da Parolen, für die ich mir eine Übersetzung gewünscht hätte. Warum sind die Corona-Demonstranten da nicht mitmarschiert? Die haben doch immer was von wegen „Diktatur“ geschrien. Vielleicht sind die grad alle krank.

Werde mich bei einem Freund angesteckt haben. Der hätte mir auch früher sagen können, dass er sich nicht wohl fühlt. Und ich dachte, mein überragendes Spiel hätte ihn von der Tischtennisplatte gefegt.

Das Fieber steigt.

Wer ist schuld? Ich rufe laut nach meiner Frau. Sie kommt ins Schlafzimmer, richtet die chinesische Fiebermesspistole auf ihre eigene Stirn und meint, nein, sie hätte kein Fieber. Dann geht sie wieder. Gut, wir sind schon sehr lange verheiratet. Oder hab ich mir das auch nur eingebildet?

Apropos. Ist China eine Demokratie oder eine Diktatur? Der Pudding ist überfordert. Was wenn China eine Diktatur wäre und einen Teil seiner Bürger total scheiße behandeln würde? Wären wir dann mit schuld, weil wir ihnen diese Fiebermesspistolen und noch einiges mehr abgekauft haben?

Wer bekommt mein Geld für das Gas, das die Wohnung heizt? Ich rufe noch einmal nach meiner Frau. Sie soll die Heizung abdrehen. Mir ist jetzt eh warm. Natürlich hört sie mich nicht.

Lustiger Puddinggedanke: Ich bin im Supermarkt und auf dem Produkt, welches ich gerade zu kaufen gedenke, steht ein Hinweis. „Dieses Erzeugnis stammt aus einer Diktatur.“ Witzig, so ein Fieberschub.

Der Arzt kam übrigens nicht wegen der Gespräche mit meinem Vater betreffend diverser Salben auf unseren Hof. Er ist nur meiner Stiefmutter nachgestiegen. Irgendwann hat das mein Vater kapiert und ihm gesagt, er soll sich schleichen.

Warum fällt mir das jetzt ein? Ach ja, wegen Papas Hand auf meiner Stirn. Ich vermisse ihn. Noch immer. Trotzdem glaube ich, dass er auch ein bisschen selber schuld war an der ganzen Geschichte mit dem Arzt.

.

.

#12 Menschenfleisch und Hundstrümmerl

Vor kurzem wurde in den USA dem todkranken David Bennett ein Schweineherz transplantiert. Die Operation verlief erfolgreich. Der Patient lebt. Und wie geht es dem Schwein?

Ich gestehe, für mich ist die Welt oft ein rätselhafter Ort. Eines dieser Rätsel ist die Selbstverständlichkeit mit der wir Menschen über Tod und Leben anderer Lebewesen entscheiden.

Man stelle sich vor: ein netter Herr kommt in einen Kindergarten, meint: „Die liebe Marie, der lustige Franzi, der Schrei-Andi und die herzige Leonie kommen jetzt bitte ins Nebenzimmer.“ Dort bekommen die Kleinen einen Stahlbolzen in ihr Hirn getrieben, bevor man ihnen die Halsschlagader aufschneidet und sie an den Füßen aufhängt, damit sie besser ausbluten. Nach einem längeren Prozess landen die geräucherten Oberschenkel der Kinder am Kutschkermarkt. Dort bietet sie ein netter Verkäufer als schonend geschlachtetes Fleisch von glücklichen Kindern an.

Es ist mir klar, dass Schweine nicht Auto fahren, Universitäten besuchen oder Pornos schauen, aber müssen wir sie deshalb gleich umbringen? Vollkommen klar ist, dass ich, vor die Wahl gestellt, ob ich verhungern oder ein Schwein töten soll, letzteres tun würde, doch ich muss nicht wählen. In den drei Jahren, in denen mich meine Kinder dazu gebracht haben, vegetarisch zu leben, habe ich drei Kilo zugenommen.

Natürlich bin ich noch immer wunderschön und der heimliche Schwarm aller Frauen jenseits der Menopause, doch bin ich deshalb auch mehr Wert als ein Schwein? Wer hat diese Rangliste festgelegt, die meint, dass man ein einjähriges Lamm schlachten darf, aber einen 80 jährigen krebskranken Mann so lange wie nur irgendwie möglich behandeln muss?

Schweine tun, was Schweine eben tun. Es gibt sicher gescheitere und dümmere Schweine, saubere, schmutzige, fette und magere, aber es gibt kein Schwein, dass meint: „Hey, ich hätte jetzt echt Lust auf Leber… Frau Mayer, wenn Sie bitte kurz einmal ins Nebenzimmer kommen würden…“

Ja, die Welt ist voller Rätsel. Und eigentlich wollte ich ja – weil das eine Währing-Kolumne ist – das rätselhafte Phänomen der starrenden Autofahrer beschreiben. Im Stau auf der Gentzgasse stehend, werfen sie mir und meinem Hund böse Blicke zu, wenn Letzterer auf den Gehsteig scheißt. Soll ich mit dem Aufheben der Hundescheiße warten, bis sie den Dreck, der aus ihren Auspuffen strömt, eingesammelt haben, oder soll ich mich dem Hund gegenüber solidarisch verhalten und ebenfalls auf den Gehsteig scheißen? Nein, das ist keine Umfrage.

Laut Eckhard W. vom Gene Center der Ludwig-Maximilians-Universität München sieht die Zukunft aber rosig aus: „Prinzipiell ist kurzfristig auch für Leber, Haut und Cornea ein Ersatz aus Tieren vorstellbar.“

Willkommen im Nebenzimmer!

.

.

#11 Der Preis der Freiheit?

Wenn wir an die Opfer eines Freiheitskampfes denken, fallen uns meist mutige Frauen und Männer ein, die sich heldenhaft übermächtigen Feinden entgegenstellen, damit wir, die weniger heldenhaften, eines Tages eine Zukunft in Frieden und Freiheit erleben dürfen. Den Toten bauen wir dann ein Denkmal und gut ist es. Der Kampf ist gewonnen, die Freiheit ist da.

Aber was ist Freiheit? Einfach gesagt, ist es die Möglichkeit zu tun und zu lassen, was man will, solange man nicht die Freiheit anderer einschränkt. Freiheit innerhalb einer Gesellschaft ist also eine relative Angelegenheit und darüber hinaus ist diese Definition leider nicht alltagstauglich.

Die Grenze zwischen meiner und der Freiheit der anderen wird nämlich immer wieder neu definiert. Nicht von einem selbst, sondern vom Parlament, welches wir alle paar Jahre wählen. Dieses Parlament hat zum Beispiel festgelegt, dass ich zwar mit einem Doppler Veltliner, aber nicht mit einem Gramm Kokain in der Hundezone sitzen darf. Welche der beiden Substanzen dem geschätzten Volkskörper größeren Schaden zufügt, ist gar nicht so eindeutig, aber eine Verschiebung dieser Grenze kann wieder nur das von uns allen gewählte Parlament festlegen.

Eine Bedingung, um diese Grenze zum Wohle und zur relativen Freiheit aller immer wieder neu definieren zu können, ist, dass alle die Möglichkeit haben, ihre Meinung kundzutun. Wer ohne Stimme ist, verliert augenblicklich seinen Anteil an der Freiheit und wir mit ihnen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle Stimmen gleich intelligent, vorausschauend oder bedeutend sind. Und nein, auch die Mehrheit ist nicht immer intelligent und liefert nicht in jeder Situation das für alle beste Ergebnis, andererseits ist Demokratie jene recht junge Staatsform, die in fast jedem Ranking weltweit am besten abschneidet.

Zusammengefasst bedeutet das, unsere, für alle gültige, relative Freiheit, ist ein Produkt aus individueller Wahl- und Meinungsfreiheit.

Und ja, diese Freiheit hat einen Preis. Diesen müssen wir tagtäglich bezahlen. Geschäftsleute bezahlen ihn, wenn sich wegen Covid-Demos niemand in die Innenstadt traut und einkauft, Angestellte, die ihren Job verlieren, weil wir einen Lockdown haben, Kinder, die wegen Schulschließungen depressiv werden, und Menschen, die wegen überfüllten Intensivstationen vielleicht nicht behandelt werden können.

Alternativen gibt es, doch sie sind nicht erstrebenswert. Bezahlt wird nämlich immer, auch in Diktaturen wie China oder Weißrussland. Dort sind allerdings nicht nur die Intensivstationen voll, sondern auch die Gefängnisse mit Menschen, die ihre Meinung öffentlich äußern.

Die Opfer unseres Freiheitskampfes sind nicht so spektakulär, aber wer unsere Demokratie bewahren will, muss dafür eintreten, dass jede Meinung – auch die eines politisch kalkulierenden Gnoms, der ein Pferde-Entwurmungsmittel propagiert- geäußert werden darf.

.

.

#10 Liebt Währing seine Kinder?

Als viele der Eltern, die heute schulpflichtige Kinder haben, selbst Kinder waren, sang der britische Popstar Sting gerade das Lied „Russians“.

Das Thema des Liedes war die mögliche Vernichtung unserer Zivilisation durch einen Atomkrieg. Der Sänger, ein Mann des Westens, formulierte einen entscheidenden Punkt: „I hope the Russians love their children too.“

Klar, wer seine Kinder liebt, wird keinen Atomkrieg, keine Zerstörung allen Lebens riskieren.

Das ist lange her und das Bedrohungspotenzial hat sich verändert. Heute können wir das ganz locker auf Deutsch übersetzen: „Ich hoffe, auch die Währinger lieben ihre Kinder!“

Ja, die Welt steht und fällt mit den Währingern! Natürlich nicht nur mit genau den hier wohnenden Menschen, aber besonders mit der Gesellschaftsschicht, die dieser Bezirk repräsentiert. In Währing leben Menschen mit einem höheren Durchschnittseinkommen als in den anderen Bezirken Wiens. Deshalb gibt es in Währing auch mehr von dem, was ein Leben sehr bequem machen kann.

Nein, nein, Währing lässt nicht die Sau raus, heizt im Winter den Türkenschanzpark oder grillt aussterbende Tierarten am Kutschkermarkt. Nein, Währing ist konservativ grün, trägt nachhaltige Designermode, steht Schlange vor den zwei Euro Bio-Semmeln und hängt den großen Hybrid-Schlitten brav ans Wasserkraft-Stromnetz, bevor man das Wochenende am Land verbringt.

Leider reicht das nicht, um die Welt zu retten.

Und eigentlich wissen wir tief drinnen auch alle ganz genau, was wir tun müssten, um den Klimawandel abzuwenden: wir müssten auf gewisse Dinge, die viele Ressourcen verbrauchen – ja, da gehört der überdurchschnittlich große Fuhrpark Währings dazu – VERZICHTEN.

Ah, da steht es, das böse Wort, vor dem man uns sogar von ganz oben her warnt. Aber ja! Verzichten! Trotz aller Innovationen können wir auf Dauer nicht mehr verbrauchen, als diese Erde hergibt. Das bedeutet eben auch, dass man gewisse Dinge, die man einmal gemacht hat, jetzt bleiben lässt.

Davor müsste man prinzipiell keine Angst haben, bleibt doch noch genug übrig, um trotzdem Spaß am Leben zu haben. Doch das tun wir nicht, denn Verzicht bedeutet anscheinend etwas noch viel Furchtbareres als Frühlingstemperaturen von 40 Grad in der Gentzgasse und ersaufende Eisbären. Verzicht scheint für uns schlicht das Ende unserer Wirtschaft, ja der Welt, wie sie Währing liebt, zu sein.

Wir sind wie der Heroinjunkie, dem der Arzt erzählt, dass sein Konsum Konsequenzen haben wird. Und wie jeder gute Junkie hören wir nicht auf den Arzt, sondern haben tausend Gründe parat, warum ein Leben ohne Heroin schlicht undurchführbar ist. („Ich komm mit dem Radl nicht nach Mallorca!“)

Außerdem wissen wir, dass der Karli und die Susi auch Drogen nehmen, und die sind noch viel gefährlicher als unser Heroin! („Die Chinesen blasen mit ihren Kohlekraftwerken so viel CO 2 in die Luft, da ist doch vollkommen wurscht, ob ich 100 PS mehr hab!“)

Ein beliebtes Argument vieler Wirtschaftstreibender gegen den Verzicht ist: Die Wissenschaft wird, wie bei jeder Krise, eine Lösung finden. Damit haben sie natürlich recht, meinen aber das Falsche. Diese Leute denken, es wird sicher demnächst ein Genie einen Klimakühlschrank erfinden, den man dann in vielen bunten Farben und diversen Luxusvarianten teuer an uns Währinger verkaufen kann. Klar, auch in der Wirtschaft stirbt die Hoffnung zuletzt.

Dabei ist die Lösung eigentlich günstig und wir Währinger sind ein Teil davon. Warum? Weil wir überdurchschnittlich viel besitzen. Wir können es uns leisten, auf Dinge zu verzichten, ohne Angst haben zu müssen vor Hunger, Wohnungslosigkeit oder dem Verlust von Bildungschancen für unserer Kinder.

Aber warum sollen wir Währinger damit anfangen, die Welt zu retten? Ja, wenn wir die Welt nicht retten wollen, werden wir wohl schwer die Anderen, die im 15., 16., 17. oder 20. Bezirk, die laut Statistik Austria weit weniger Ressourcen verbrauchen, davon überzeugen können, sich einzuschränken. Und auf manch lieb gewordene Gewohnheit werden wir alle verzichten müssen.

Gut, dieses ganze Geschreibsl ist natürlich ein Blödsinn, vollkommen naiv, ja kindisch, fern jeder Realität und hat unter anderem ein wesentliches Problem: Wir retten nicht uns selbst.

Bis es im März wirklich 40 Grad auf der Gentzgasse hat, sitzen ich und mein Hund schon fix in der Hundezone des Paradieses. Für meinen Sohn oder meine Tochter bzw. deren Kinder sieht die Sache nicht so rosig aus. Die werden schwitzen, wenn das mit der Erfindung des Klimakühlschranks doch nichts wird.

Aber soll ich jetzt wirklich zugunsten meiner Kinder auf ein Schnitzel, die Flugreise, die Klimaanlage und das Auto für die Fahrt zum Ferienhaus verzichten?

Womit wir wieder bei der eingangs gestellten Frage wären:

Liebt Währing* seine Kinder?

* gilt auch für: Hietzing, Döbling, den Speckgürtel rund um Wien, Karli, Susi und natürlich ganz China!

.

.

.

#9 Duolingo – Ein Hilferuf!

Wer mir diese Sprach-Lern-App empfohlen hat, weiß ich nicht mehr, doch erinnere ich mich sehr wohl, mit welchem Eifer ich angefangen habe, Spanisch zu lernen.

Ich schwöre, ich hatte noch nie ein Spiel auf meinem Handy, doch bei der App geht es um Punkte, um Level und jeden Sonntag abend zittere ich, ob ich wohl meinen Diamanten-Status behalten werde. Wenn mich Goldfisch324 überholt, steige ich ab zur Gold-Liga und das wäre furchtbar. Schon letzte Woche wurde es verdammt knapp. UllaP. hat mit der Challenger-Runde noch fast 600 Punkte gut gemacht und mich fast aus dem Rennen geworfen. Musste noch um 23:30, meine Frau hatte bereits das Licht abgedreht, ein paar Übungen machen. Gut, ich habe da die ganz Einfachen ausgewählt, damit es schneller geht. (Zum Beispiel: Die Schildkröte trinkt Milch / La tortuga bebe leche; Meine Katze trinkt Milch / Mi gato bebe leche; Das Schwein trinkt Milch / El cerdo bebe leche; Ich trinke Milch/ Yo bebo… genau! leche; etc…)

Aber mit Duolingo kann man nicht nur Sprachen lernen, sondern auch neue Freunde gewinnen. Das sind Menschen, die man nie zu Gesicht bekommt, mit denen man nie ein Wort wechselt, die einem aber ein „High Five“ schicken, wenn man den 100-Tage-Streak erreicht oder 200 Übungen ohne Fehler bewältigt hat. Sie heißen: Piher2, Anna Phantom, Jean Anglais und Katze3. Ich wiederum bin in der Duolingowelt unter meinem Namen „Calle Leche“ eine anerkannte Größe. Was uns alle verbindet, ist die Freude am Sammeln sinnloser Punkte, Levels und dem Erreichen des Sprachniveaus eines Dreijährigen.

Dass Duolingo auch Feinde hat, ist kein Wunder, untergräbt es doch die ökonomische Basis eines ganzen Berufszweiges. Wenn du mit einer Gratis-App plötzlich Freunden rund um den Erdball zurufen kannst, dass genug Milch im Kühlschrank steht, ist das natürlich eine Bedrohung.

Also die App ist gratis, doch Kosten gibt es zumindest in zeitlicher Hinsicht. Zum Beispiel muss man sich in der Gratis-Version nach jeder Übung eine Werbung ansehen, und die Erfinder des Programms passen ganz genau darauf auf, dass du dir diese kleinen Filmchen auch bis zum Ende ansiehst. Den Werbespot mit den Schlankheitspillen, die, getrunken mit Milch, aus jedem Elefanten eine Gazelle machen, habe ich mir schon rund hundert Mal angesehen. Ich bin gerüstet. Besondere Zuneigung habe ich auch für die junge Dame mit dem unwiderstehlichen, starken Kärntner Akzent entwickelt, die mir die Vorteile einer Fotoalben-App angepriesen hat. Mich hat die Frau auf Grund ihrer Aussprache überzeugt.

Kurz hat meine Freude an Duolingo gelitten, als ich eine Dokumentation zum Thema Gratis-Apps sah. Da sprach ein junger Mann mit einem leichten Grinser auf den Lippen: „Wenn Sie nichts für das Produkt zahlen, sind Sie das Produkt.“ Wie hat er das gemeint?

Kritik gibt es natürlich. Auch von mir. Die Sätze, die man unter anderem mit diesem Programm lernt, spiegeln nicht unbedingt eine mitteleuropäische Lebenswelt wider. Ich meine, wo in Währing kann ich mit folgenden Sätzen reüssieren: „Ja, ich bin auch im Zeugenschutzprogramm“; „Der Oberst beendet die Revolution“; „Der König hat nur vierzehn Kinder“; „Das Messer erreicht den Mann“;„Mein Nachbar hat keine Geisel“?

Und diese Sätze provozieren sofort eine weitere Frage: Will ich überhaupt in Länder reisen, wo eine derartige Konversation zur Tagesordnung gehört?

Was ich viel dringender benötigen würde, wären folgende Wortkombinationen: „Ich sitze in Unterhosen vor dem Computer“ ; „Ich muss das Fenster geschlossen halten, weil es sonst im Zimmer noch heißer wird“; „Der Hund liegt unter meinem Schreibtisch“; „Der Hund furzt und ich kann das verdammte Fenster nicht öffnen“; „Wieso furzt der Hund nicht unter dem Schreibtisch meiner Tochter?“; „Sie wollte den Hund“; „Warum haben wir schon wieder keine Milch?“

Schwerwiegender ist aber das Problem, auf das man stößt, wenn man das Programm mehrmals durchgespielt hat. Ohne sich mit jemandem zu unterhalten, wird man einfach nicht besser. In einer Pandemie ist es leider kompliziert, geeignete Gesprächspartner zu finden. Durch Zufall hatte ich aber die Nummer von Alejandro, einem sehr feinen Herrn aus Paraguay mit ausbaufähigen Deutschkenntnissen, der nach Island ausgewandert war. Also vereinbarte ich mit ihm einen täglichen WhatsApp Videoanruf. Das war sehr lehrreich. Spanisch habe ich kaum gelernt, aber ich weiß jetzt, dass nicht jede Person geeignet ist, sich mit einem Dreijährigen zu unterhalten. Alejandro unterbrach mich im Schnitt nach jedem zweiten Wort und meinte nach jedem dritten:„Ivo, du sprichst wie Bauarbeiter.“ Nach zwei Wochen habe ich diese Beleidigung aller Spanisch sprechenden Bauarbeiter nicht länger ertragen und Alejandros Nummer blockiert.

Einen Hoffnungsschimmer erblickte ich in der Hundzone. Ich klagte einer dort anwesenden Mexikanerin mein Leid und sie nickte heftig, als ich ihr anbot, Englisch gegen Spanisch Konversation zu tauschen. Das war dumm von mir. Ich hätte mich auf ihren Hund konzentrieren sollen, der alles und jeden in seiner Umgebung bedroht hat. Die Dame hat sich nie bei mir gemeldet und lässt ihren Hund nur noch außerhalb der Hundezone knurren.

Ein weiteres Treffen mit einer Muttersprachlerin verlief zwar freundlicher, aber auch diese Dame hatte nach einer Stunde mit mir („Du Maria, ich Ivo. Willst du mit mir Milch trinken?“) keine Lust auf eine zweite Einheit.

Da bin ich nun, allein mit meinen Duolingo-Freunden und schaue, wer von uns schneller das Wort „Zeugenschutzprogramm“ in das Handy tippen kann. So wird aus mir nie ein feuriger Julio werden, der mit seinen geschliffenen Sentenzen die Herzen der ihm gierig lauschenden Zuhörerinnen dahinschmilzen lässt. Kein spanischer Bauarbeiter wird mir nachpfeifen und selbst der letzte Straßenköter Cartagenas wird ungerührt an mir vorbeitrotten, weil ich einfach nicht weiß, wie man: „Pfurz wen andern an, du verhinderte Laborratte“ auf Spanisch brüllt.

Aber ich gebe nicht auf! Unerschrocken starte ich diesen Hilferuf: Wer von euch da draußen mit spanischer Mutterzunge will sich mit mir, einem groß gewachsenen Dreijährigen und unfreiwilligem Besitzer eines Hundes mit Verdauungsproblemen unterhalten?

Tengo mucho para ofrecer, principalmente leche!

.

.

.

#8 – Ich war grantig

Ich bin extrem grantig. Als meine Frau um sieben Uhr in der Früh laut mit ihrer Mutter telefoniert, verlasse ich angewidert den Raum. Ich will nichts hören, sehen, fühlen.

In der Hundezone doziert ein Coronabesserwisser, etwas später muss ich zu einem Begräbnis, rund herum lassen sich alle die Prostata herausschneiden und vorgestern habe ich meinem 81- jährigen Onkel den Hintern abgewischt.

Als Kind verbrachte ich viel Zeit beim Onkel und der Tante. Beim Onkel habe ich mich immer sehr beschützt gefühlt, während die Tante die Dinge des täglichen Lebens geregelt hat. Aber die Tante ist gestürzt. Sie sitzt und schläft, bizarr mit diversen Verbänden umwickelt, regungslos in einem Sessel. Wie der Onkel gesagt hat, dass er jetzt Hilfe braucht beim Hinternabwischen, hat sie versucht, aufzustehen.

Und das Begräbnis? Die sind prinzipiell Scheiße, aber wenn der Verstorbene ein guter Bekannter ist, unwesentlich älter und sein Berufsleben der Hilfe anderer Menschen gewidmet hat, ist es leider ganz übel.

Also lese ich beim Morgenkaffee die Hofer-Werbung. Das beruhigt mich immer. Für 900 Euro bekommt man da den Strandkorb „Karibik“. Mir kommt die Galle hoch. Nur ein Idiot würde in der Karibik in so einem Ding sitzen.

Ich kenne mich nicht mehr aus. Der Boden unter meinen Füßen gibt nach. Was braucht man für ein glückliches Leben? Essen? Eine Wohnung? Meinungsfreiheit? Eine Prostata? Eine Tante, die aufsteht, auch wenn es schwer fällt?

Die Witwe hat verheulte Augen und wird von ihren weinenden Kindern gestützt. Eine Dame und ein Herr sprechen. Sogar der polnische Priester, der die Zeremonie anfangs etwas zu routiniert angeht, rückt gerührt von seiner Vorlage ab. Den Trauergästen laufen die Tränen über die FFP2-Masken. Meine Frau und ich, wir halten uns an den Händen und heulen mit.

24 Stunden später stehe ich wieder in der Hundezone. Eine junge Frau beginnt mit mir zu plaudern. Sie ist hochschwanger und grinst über das ganze Gesicht. Alles an ihr versprüht Freude und Hoffnung. Nicht der geringste Zweifel trübt ihre Zuversicht. Mitten hinein in unsere Unterhaltung klingelt mein Handy. Der Onkel will wissen, ob ich ihn wieder besuchen komme. Ich sehe die Frau an, ihren kugelrunden Bauch, ihren grinsenden Mund. Ja, sage ich, am Dienstag bin ich wieder da.

…

.

#07 – Die Wahrheit ist eine Tochter der Kuhflade

6.7. – Wir coronaverschreckte Währinger werden drei Wochen lang auf 1400 Meter Seehöhe im abgelegenen Seitental des Seitentales urlauben. In dem Haus wurde mein Urgroßvater geboren. Strom gibt es, aber jede warme Dusche, jedes Nudelwasser muss mit einem Holzfeuer erzeugt werden. Mein Urgroßvater hat das Haus bald nach seiner Geburt verlassen.

Ich hasse lange Autofahrten. Menschen mit Phantasie gehören nicht auf Autobahnen. Wir sind auch die einzige Familie, die zwar mit Hund, aber ohne Klimaanlage unterwegs ist. Die gab es noch nicht, als unser Auto – eine Art TetraPak mit vier Rädern – produziert wurde. Im Auto hat es 35 Grad. Ich bin Schweiß gebadet und nicht ansprechbar. Der Hund hechelt mit einer, mir ungesund erscheinenden Frequenz.

500 Meter vor der Ortseinfahrt im Seitental des Seitentales beginnt es zu regnen und stark abzukühlen.

Die Nachbarn begrüßen uns. Wir zögern. Eine Nachbarin umarmt mich. Ich würde mich nicht umarmen, aber es tut gut. Corona ist hier anscheinend kein Thema.

7.7. Nur weil man sich wo befindet, bedeutet das noch nicht, dass man dort auch angekommen ist. Das mitgebrachte Modem streikt. Ich gehe, das Handy in die Höhe haltend, aufgeregt herum, will nicht vorhandene E-Mails checken und die immer gleich schlechten Nachrichten lesen. Die Einheimischen lachen, wenn ich den Namen meines Providers nenne.

10.7. Der Proberaum der örtlichen Musikkapelle, schräg gegenüber von unserem Haus, hat ein offenes WLAN. Mit einem Stricherl am Handy schlendere ich so unauffällig wie möglich vor dem Gebäude auf und ab und lese die Spam-E-Mails. (super günstiges Viagra, eine 300 Millionen-Erbschaft, etc…)

11.7. Meine Nachbarn rechts sind Bauern, mit denen links und denen vor uns bin ich verwandt. Meine Tochter hat das sofort ausgenützt, sich mit dem Nachbarmädchen verbündet und lädt sich dort Netflix-Filme herunter. Wir sehen sie kaum. Meine Frau will nur noch zeichnen, doch in der Stube ist es zu kalt. Endlich habe ich eine Aufgabe. Drei Wochen lang werde ich irgendeinen Ofen einheizen, Asche raus bringen und Holz hacken.

14.7. Abends bekämpfen wir unsere städtische Ruhelosigkeit mit Rotwein. Wir sitzen beschwipst am Balkon und versuchen, mit dem Gucker in fremde Schlafzimmer zu schauen. Nachdem das die Sportart der einheimischen Bevölkerung ist, haben alle Jalousien. Uns bleibt nur die Kuhweide auf dem, dem Haus gegenüberliegenden Hang. Wir starren abwechselnd mit dem Feldstecher hinüber. Irgendwann sagt meine Frau den denkwürdigen Satz: „Die Kuh geht nach rechts.“

15.7. Endlich sind wir auch psychisch im Seitental des Seitentales angekommen. Wir lesen, suchen Eierschwammerln und Heidelbeeren.

16.7. Haben den Nachbarn erklärt, dass wir alle Vegetarier sind und daher keine Tiere verspeisen. Die Nachbarn sind skeptisch. Auch keine Wurst? Ich bin stolz auf mich. Ich schlage keinem süßen Kalb den Schädel ein und kein freundlich quiekendes Ferkel muss sich vor mir fürchten. Bin ich Buddhist? Fühle ich mich moralisch überlegen?

17.7. Wir holen den, kurz mit uns urlaubenden Sohn vom Bahnhof ab. Er hat jetzt blondierte Haare, einen Schnurrbart und trägt südostasiatische Pluderhosen. Was werden die Nachbarn sagen?

Egal, ich brauche meinen Sohn ganz dringend für eine Wanderung. Ohne ihn fällt es mir schwer, meine Paranoia betreffend die, auf mich wartenden Gefahren, zu besiegen.

20.7. Komme morgens in die Küche und werde von einem Schwarm Fliegen begrüßt. Wie können aus zwei, drei Fliegen über Nacht 20 bis 30 werden? Muss den inneren Buddhisten kurz kalt stellen und richte mit der Fliegenklatsche ein Massaker an, das in die Geschichtsbücher der Fliegen eingehen wird, sollten sie jemals welche schreiben.

Anschließend gehen ich hinunter zum Mini-Spar und will außer den Semmeln auch Tofu kaufen. Mangels Nachfrage ist letzterer im Seitental des Seitentales nicht erhältlich. Am Weg nach Hause frage ich mich, wie viele Fliegen wohl einem Kalb oder einem süßen Ferkel entsprechen.

21.7. Der Sohn und ich fahren über die nahe Grenze nach Italien und stehen nach längerem steilen Fußmarsch vor einem atemberaubenden Gipfelpanorama. Seine blondierten Haare sind versteckt unter einer Mao-Mütze. Woher hat er dieses Gen für fehlgeleitete Garderobe-Entscheidungen?

22.7. Der Hund ist ein Problem. In der Stadt gibt es ein Sackerl für ein Gackerl. Hier nicht. Niemand hatte hier je einen Hund. Darf ich meinen slowakischen Tankstellen-Findelhund in die Wiese des Nachbarn scheißen lassen? Kühe dürfen hier alles, aber Hunde? Der Hund hat keine Hemmungen und scheißt auf den zu uns gehörenden Grünstreifen vor dem Haus. Alle meine mitgebrachten Sackerln sind gefüllt. Wo entsorgt man hier ein Plastiksackerl gefüllt mit Hundescheiße?

23.7. Die Frau des Nachbarn fragt mich, ob ich ihrem Mann beim Abladen des Heus helfen möchte. Obacht! Ungeübte Urlauber im Seitental des Seitentales könnten das als eine Art „Du-bist-jetzt-einer-von-uns“-Signal auffassen. Stimmt nicht. Wer immer hier einem Bauern bei irgendetwas hilft, ist zuallererst eine billige Arbeitskraft. Warum das Urlauber mit sich machen lassen, ist eines der großen, ungelösten Rätsel der Menschheit. Soll ich dem Nachbarn, den ich sehr mag, helfen? Ich habe meine Jugendjahre auf einem Bauernhof verbracht und kenne die Arbeit. Außerdem will ich dem Nachbarn zeigen, was für toller Bursch ich bin. Quasi einer von ihnen…

24.7. Meine Jugend ist lange her und mein Rücken ist ein einziger Muskelkater.

25.7. Wiener Gäste kommen und die Mutter der Kinder erklärt mir sofort, dass sie noch nie eine Fliege erschlagen hat. Ganz im Gegenteil: Zu Hause haben sie ihrer einzigen Fliege den Namen „Franz“ gegeben. Ich behaupte sofort, der Namen „Franz“ sei vollkommen unpassend für eine Fliege. Wenig später erwische ich sie – die Mutter – dabei, wie sie im Spar-Markt Fisch einkauft. Pharisäer!

26.7. Ich gehe mit einem Kübel voller Gackerlsackerln zum weit entlegenen Kinderspielplatz des Ortes und leere die Hundescheiße in den, nur dort vorhandenen, öffentlichen Mistkübel. Die einheimischen Kinder brauchen wegen der vielen Heuarbeit sowieso keinen Spielplatz und die Touristenkinder starren eh nur auf ihre Handys.

27.7. Mit den Gästen spielen wir jeden Abend Karten. Grandiose Stunden voller Gelächter und wilder Flüche. Nur noch meine Tochter braucht das Internet, um ihrer Freundin von gegenüber (Luftlinie – 30 Meter) Bescheid zu geben, dass sie jetzt zum Kartenspielen rüberkommen soll.

28.7. Abermals bittet die Frau des Nachbarbauern um meine Mithilfe. Es ist ein sonniger Tag. Jeder Einheimische, der sich aufrecht auf zwei Beinen halten kann, steht auf einem der steilen Hänge. Ich denke, dass meine Arbeitsleistung beim ersten Mal sehr beeindruckend war.

Wenig später stehe ich in dem Heustadel und mache alleine die Arbeit, die wir Tage zuvor zu Dritt erledigt haben. Schweiß rinnt mir aus allen nur möglichen Poren. Regelmäßig bringt der Nachbar neue Fuhren Heu und ich muss sie in den dafür vorgesehenen Platz schaufeln. Draußen auf der Wiese schwitzen alle anderen verfügbaren Arbeitskräfte inklusive Kinder und Greise.

Am Abend sind wir alle fix und fertig. Wir sitzen zusammen und trinken Bier. Mein Nachbar bedankt sich. Er zeigt mir seinen Arm und meint, dass er ihn wegen der vielen Arbeit kaum noch bewegen kann. Wir lachen und ich bin plötzlich sehr froh, hier nur Urlauber zu sein.

29.7. Eigentlich warten wir an dem Gasthaustisch auf eine Bekannte, doch plötzlich setzt sich der pensionierte Tierarzt zu uns. Das Problem ist kein kleines. Es wird sehr viel gedüngt im Dorf. Sechs Monate im Jahr stinkt es hier erbärmlich, weil irgendeiner der Bauern wieder seine Gülle über eine Wiese schüttet. Es gibt zu viel Gülle. Vor dreißig Jahren hatte eine Kuh rund 500 Kilo. Heute hat sie 700, frisst mehr Futter höherer Qualität und bewegt sich weniger. Klar, dass sie mehr scheißt und pinkelt. Der Tierarzt bestellt sich noch ein Bier und beginnt über sein Lieblingsthema zu referieren. Die Kuhflade ist ein wichtiger Indikator für den inneren Zustand der Kuh. Nicht zu hart, nicht zu weich soll sie sein. Derzeit sind die Fladen ja viel zu weich. Diese braune Suppe, die mit weiträumigen Spritzern auf die Wege klatscht, ist auf Dauer weder für die Milchleistung noch für den Wanderer von Vorteil.

30.7. Alle Gäste und der Sohn sind abgereist. Wir laden sämtliche Nachbarn zum Essen ein. Der Sparherd mit Holzfeuer ist eine Herausforderung, aber Chili ohne Carne werden wir schaffen. Sicherheitshalber kaufe ich viel Wein, Chips und Süßigkeiten ein.

Der Abend wird ein voller Erfolg. Die Nachbarn sind sehr freundlich und würgen meinen Gemüseeintopf herunter. Mit Fleisch hätte der auch nicht besser geschmeckt. Wir trinken viel, lachen und verspeisen gemeinsam Unmengen an Schokolade. Alle Kinder kommen vorbei. Ich habe noch nie so viele lachende Menschen in der Küche gesehen.